ゲネプロ後のフィードバックループでクオリティを向上させる方法

ゲネプロ、つまり本番さながらの総リハーサルは、パフォーマンスの完成度を決める大事なステップです。ライブやコンサート、舞台の本番前に、照明や音響、動きをすべて合わせて行うこのプロセス。でも、ゲネプロが終わった後こそが、真のクオリティ向上のチャンス。そこに「フィードバックループ」を取り入れることで、細かな問題点を洗い出し、次回の調整に活かせます。この記事では、そんなフィードバックループの活用法を、具体的に掘り下げていきます。初心者からプロまで、誰でも取り入れやすい方法をお伝えします。

ゲネプロの役割とフィードバックの重要性

ゲネプロは、単なる「練習の最終確認」ではありません。本番環境に近い状態で全体を流すことで、意外なミスや改善点が見えてきます。例えば、音のバランスが崩れていたり、照明のタイミングがずれていたり。こうした問題を放置すると、本番で大きな失敗につながる可能性があります。

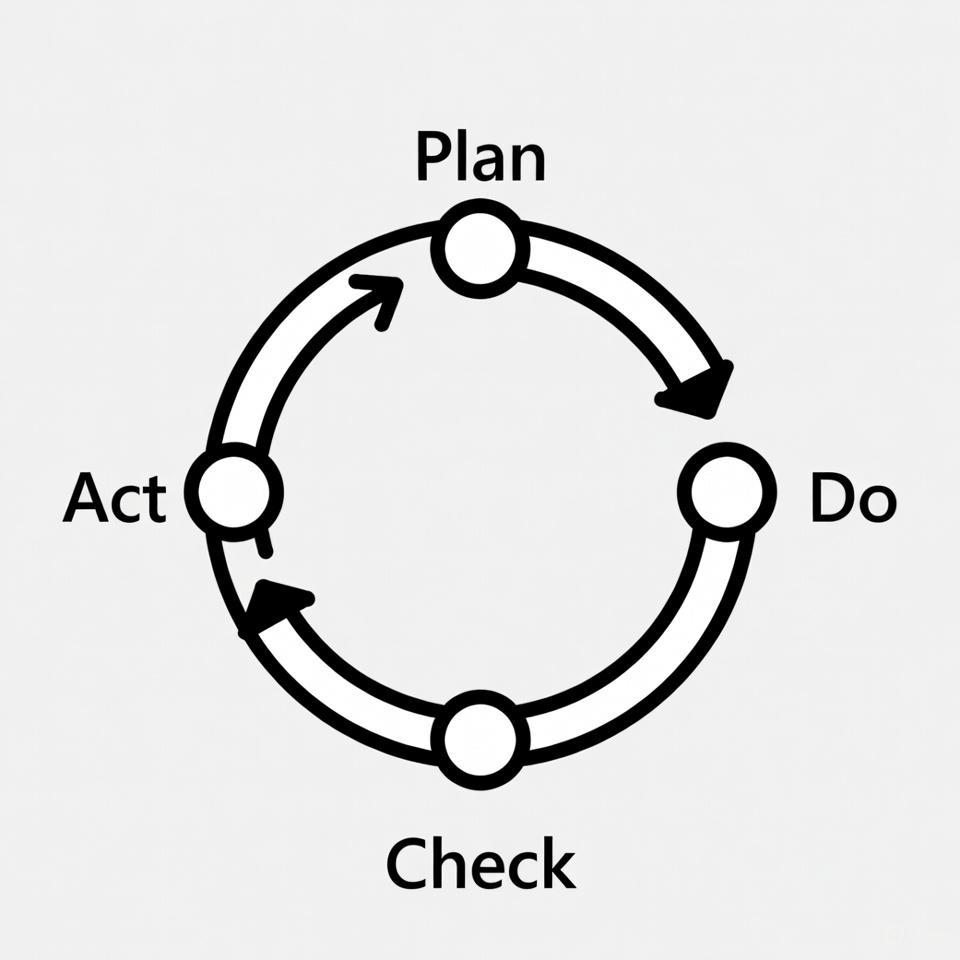

ここで鍵になるのが、フィードバックループです。これは、ゲネプロ後の振り返りを繰り返し、改善を積み重ねる仕組みのこと。PDCAサイクルに似ていますが、よりパフォーマンス向きに特化しています。Plan(計画)、Do(実行=ゲネプロ)、Check(確認=フィードバック)、Act(行動=修正)のループを回すことで、クオリティがどんどん上がっていきます。実際、多くのアーティストやバンドが、このループを活用してライブの完成度を高めています。

なぜフィードバックが重要か? それは、人間は自分のパフォーマンスを客観的に見るのが難しいからです。メンバー同士の意見を集めたり、録画を分析したりすることで、盲点を発見できます。結果として、観客に届く感動が何倍にもなるんです。

フィードバックループの基本ステップ

フィードバックループを始めるには、まず基本のステップを押さえましょう。ゲネプロ直後からスタートするのが理想です。時間を置くと、記憶が曖昧になってしまうので、熱が冷めないうちに。

ステップ1: 即時記録を取る

ゲネプロが終わったら、すぐにメモを取ります。スマホのボイスレコーダーやノートアプリを使って、メンバー全員の感想を記録。良い点と悪い点を分けてリストアップしましょう。例えば、「ギターのソロ部分で音量が低かった」「ダンスのシンクロが完璧だった」など。具体的に書くのがコツです。

このステップのポイントは、感情を交えつつ事実ベースでまとめること。興奮した状態で記録すると、後で冷静に振り返りやすいです。

ステップ2: データ収集と分析

次に、ゲネプロを録画・録音したデータを活用します。ビデオカメラやスマホで撮影しておけば、客観的な視点が得られます。音響のバランスを確認したり、タイミングのずれを秒単位でチェックしたり。

分析ツールとして、無料の動画編集ソフトを使うのもおすすめ。スローモーション再生で細部を検証できます。また、メンバー間で共有しやすいクラウドサービスを活用すると、効率アップ。こうして集めたデータを基に、問題の原因を深掘りします。

ステップ3: グループディスカッション

データを基に、メンバー全員で議論します。ここがループの核心。オンライン会議ツールを使えば、場所を問わず集まれます。ポイントは、批判ではなく建設的な意見交換にすること。「ここをこう変えたらもっと良くなるよ」とポジティブに。

議論の時間は1時間以内に収め、具体的なアクションプランを決める。次回のゲネプロで試す内容をリスト化しましょう。

ステップ4: 修正と再ゲネプロ

議論の結果を基に、修正を施します。音響調整や振り付けの変更など、すぐに実行可能。修正後、もう一度ゲネプロを回して効果を検証。これを繰り返すのがフィードバックループの醍醐味です。回数を重ねるごとに、クオリティが目に見えて向上します。

効果的なフィードバックのための環境作り

フィードバックループをスムーズに回すには、環境が大事。集中できるスペースがあれば、議論や分析が深まります。例えば、周囲が静かな場所を選ぶと、細かな音のニュアンスまで捉えやすいです。

また、機材の搬入が簡単なスタジオだと、時間を無駄にしません。トラックで直接運べるようなアクセスが良いと、ストレスフリー。24時間使える環境なら、夜遅くまで議論を続けられます。さらに、高速インターネットがあれば、録画データを即座に共有可能。配信テストも兼ねて、生配信でフィードバックを集めるなんて工夫もできます。

森に囲まれたような静かなロケーションは、外部の目を気にせず集中できるので理想的。プライバシーを守りながら、プロ級の音響機材を活用すれば、分析の精度が上がります。撮影機能が併設されていると、リハとビジュアル確認を一括で済ませられるのも便利です。

実践例: バンドのクオリティ向上ケース

実際にフィードバックループを活用した例を見てみましょう。あるインディーズバンドが、ライブ前にゲネプロを実施。初回の録画で、ボーカルのピッチずれと照明のタイミングミスを発見しました。

ステップ1で即時メモを取り、ステップ2で動画を分析。議論では「照明を1秒早く」と具体策を出し、修正後、再ゲネプロで確認。結果、本番の満足度が大幅アップ。観客からの評価も高まりました。

このように、小さなループを回すだけで、プロ並みの仕上がりになります。初心者バンドでも、ツールを活用すれば簡単に実践可能です。

注意点とトラブルシューティング

フィードバックループを回す上で、注意すべき点もあります。まず、フィードバックが多すぎると混乱するので、優先順位付けを。重要な問題から解決しましょう。

トラブル例として、機材トラブル。音響が不安定だと分析しにくいので、信頼できる環境を選ぶのがベスト。アクセスが良く、駐車スペースが多い場所なら、メンバー集めもスムーズです。

また、疲労を溜めないよう、休憩を挟む。ループを無理に回しすぎず、バランスを取ってください。

まとめ: ループを習慣化してパフォーマンスを極める

ゲネプロ後のフィードバックループは、クオリティ向上の強力なツールです。基本ステップを押さえ、環境を整えれば、誰でも取り入れられます。繰り返すことで、自然とパフォーマンスが洗練され、本番の成功率が上がります。ぜひ、次回のリハから試してみてください。

Studio Go Wildでは、そんなリハーサルに最適な環境を提供しています。横浜市に位置し、都内からのアクセスも抜群。詳細は公式サイトをご覧ください。

コメント